...голова кружится, когда смотришь на это небо.

Словно завороженный, рядовой Зайчиков смотрел в снежную круговерть, медленно падающую на его лицо. Снежинки кружились в немыслимом танце и падали, падали, падали на лица ребят его взвода. Бывшего взвода. Хотя, почему бывшего-то? Пока жив Зайчиков - жив и взвод. Война кончается, когда убит последний солдат. А пока жив рядовой Зайчиков - война не кончилась.

А снег падает и падает, хлопьями ложась на стекла круглых очков.

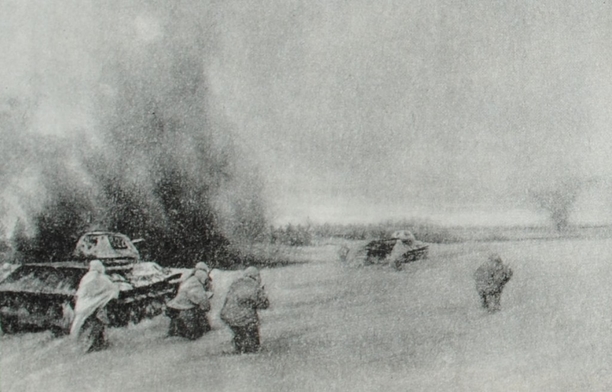

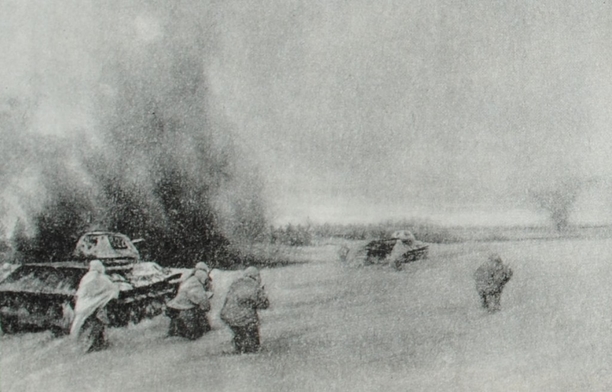

И пусть снег заметает поле недавнего боя, накрывая одеялом траншеи, погибших бойцов, горелое железо... Пусть...

Это хорошо, что идет снег.

В такую погоду умирать... Хорошо.

А Зайчиков знал, что сегодня умрет. Ну а как иначе? Причем, не каждому приходится узнать день своей смерти. Обычно-то оно как? Ходишь-ходишь - бац - и умер! Внезапно так. Хуже нету внезапно помирать. Вот Зайчиков раньше был глупым - он думал, что внезапно умирать хорошо. И только сегодня, после боя, понял, что к смерти надо готовым быть. Белье бы белое, да покурить...

- Курить будешь? - толкнул Зайчикова острым локтем в бок старшина Петренко.

- Буду, - флегматично ответил Зайчиков. - Где взял?

- Та у мужиков пошукал, им уже ни к чему.

- Вот же...

- Не матькайся. Говорю же - ни к чему им. А нам еще минут пятнадцать жить как-то надо. А поди и больше. Кто ж этих Гитлеров знает?

- Я думал - полчаса, - сказал Зайчиков и замолчал, глядя в заснеженное небо.

От всей роты их, в живых, осталось двое. Рядовой Зайчиков да старшина Петренко. Остальные остались тут мертвыми. А ведь еще недавно были все живы. Были живы и шли к передовой с веселой, залихватской песней: «эх, комроты, даешь пулеметы, даешь батареей, чтоб было веселей!»

И где тот комроты?

Да вот лежит в полусотне метров от Зайчикова и щерит беззубый рот в снежное небо. Зубы ему осколком выбило почти сразу. А потом и добило другими осколками, не менее злыми.

Старшина Петренко был чрезмерно разговорчив, а потому не умел слышать.

- Та я шо говорю? Ща попрёт опять. А нас - двое. Накось, затянись.

- Двое, - откликнулся эхом Зайчиков и не взял самокрутку. Потом вдруг встрепенулся и посмотрел на Петренко. - И что?

- Та ни шо. Двое-трое... Держи, говорю, я богато насыпал.

- Я не курю, благодарствую вам, товарищ старшина.

- Благодарствует он, - хмыкнул Петренко. - Слышь, а ты шо на велосипедах?

- Что, простите?

- В очках, говорю, почему? Слепошарый, что ль?

- Близорукий...

- Ааа... Ну, лишь бы не кривой...

И старшина, смачно причмокивая, закурил табак своих мертвых товарищей. А и впрямь, не фрицам же доставаться русской махорке?

У Петренко была трехлинейка, и у Зайчикова тоже. Ну и гранаты, конечно. В патронах они не нуждались - их тут до хрена было - и россыпями, и в обоймах уже. Тут вообще военного железа до хрена было. От разбитой батареи даже снарядов пара ящиков. А если сползать до фрицев - и у них можно поживиться вкуснятиной.

- Хуш тоби французский шоколад, а хуш карабин системы «Маузер». Удобная, кстати, штука. Удобнее нашей дубины. Ты когда затвор дергаешь - винтовку опускаешь - иначе никак. А ихний карабин он каков? К плечу прижал как жинку, и прям не снимая с линии прицела, дергать его могешь.

- А вы где, товарищ старшина, «Маузером» пользовались? - вяло спросил Зайчиков, продолжая глядеть в скользящее снегом небо.

- Та летом. Я ж чево? Сверхсрочную служил в Умани, нас тогды немцы в котёл взяли. А я что? Ну я и карабин у фрица отобрал. По башке ему как дал! - погрозил в небо Петренко волосатым своим кулаком. Волосы были слегка рыжеваты.

- А потом подранило меня, пока по госпиталям шлялся - без меня немцы до Москвы и дошли. Зайчиков, а ты женатый? - внезапно переменил тему Петренко.

- Не...

- А чо так? Я вот женатый. Двое у меня мальцов. Девчонку затеял было, да война... Вот надо мной смеялись все... Петренко - хохол хитрый. А какой я хохол? Какой я хитрый? Сало, между прочим, все любят, а на хохлов все и валят. Зайчиков! Ты сало любишь? Я вот нет...

- Как в ополчение пошел - полюбил.

- Это потому что ты тилихент. Ты до войны кем был?

- Доцентом, а что?

- Доцееентооом, - уважительно протрубил Петренко. - Я и говорю - интилихент. Уважаю я вашего брата, но скажу вот что, бабы вас любят, но только издалека. Вот ты и не женатый. Шоб этак, как его... Романтика шобы. А нам, пролетариям, не до романтики. Ррраз! И все! А я вот женатый. А был бы не женатый - давно пропал бы. Баба с дитятами - оне ж всю жизнь мужику делают. А без бабы ты что? Так... Корень отсохший. Баб беречь надо. Я вот свою... Не, прошелся как-то штакетиной по хребтине, но ведь за дело? Приехал, понимаешь, на побывку, а она на танцы пошла. Но поучил. А шо делать?

- За что?

- Да шоб меру знала. А меру бабе мужик только и показывает. Вот как она сейчас?

- В оккупации? - снежинка упала на сухие губы Зайчикова и тут же растаяла.

- Та ни! Я ж раскулаченный с Житомира! Батю в Вятку сослали, вот тамака и оселися. Я и обженился. Молотовск такой город. Кировской области. Слыхал?

- Не...

Петренко осторожно высунулся из траншеи:

- Не видать ни хера. Снег валит. Кабы немец не подполз.

- Услышим, - ответил Зайчиков. Рядовому было тепло и уютно. И очень не хотелось шевелиться. Бывший доцент Зайчиков не любил холод, но именно вот это время года - начало декабря, когда снег укрывает пуховым одеялом Сокольники и Хамовники, Маросейку и Арбат, Москву и Россию - именно это время погоды он и любил.

- Гранату может кинуть? - засомневался Петренко.

- А и кинь...

Петренко долго кряхтел, шевелился, рыскал чего-то в своих необъятных штанах. Потом достал немецкую круглую гранату, более известную под солдатским прозвищем «яйцо», и метнул в метельную даль.

Хлопнуло.

И снова тишина. Только треск догорающего фашистского танка, замершего над телом политрука роты. Хороший был человек. И умер хорошо, со связкой гранат в руках. Всем бы так...

- Слышь, Зайчиков? А кто такие доценты?

- Ну... Это как... Ну, что-то типа майора.

- А чево ты тогда рядовой?

- Я - физик. Лекции студентам читал. А на войне лекции зачем?

- Физиииик... - уважительно сказал старшина Петренко и кивнул зачем-то. - А че эта?

- Мы изучаем законы окружающего нас мира. Лично я преподавал...

- Хех! Законы... Сам законы изучаешь, а не женатый. Почему?

- Некогда было.

Зайчиков совершенно не врал. Ему было некогда жениться. Сначала голодные двадцатые, потом университет и ограничение по «социальному происхождению» - а кто виноват, что папа стал уездным предводителем дворянства, когда сам Зайчиков только-только родился? А потом было полное погружение в учебы, и совершенно не было дела до маёвок, демонстраций, общественной нагрузки и подписки в пользу детей Испании. Однокурсницы предпочитали активных и спортивных общественников, а не заучку-очкарика. Да и он, честно говоря, предпочитал науку песням под гитару. А потом как-то вот так однокурсницы разлетелись по военным гарнизонам учительницами, а он остался при кафедре - мешковатым, рано лысеющим очкариком с небольшим пузом и с дореволюционным, лоснящимся на локтях и коленях, костюмом, вечно испачканным мелом.

- Тогда я тебе, Зайчиков, вот что скажу. Закон он один. И жить надо по нему.

- И что это за закон? - у Зайчикова затекли мышцы и он чуть приподнялся.

- Дык это... Землю пахать да детей делать. А ты вот зачем?

- Это, Петренко, не ко мне вопросы.

- А к кому?

Зайчиков задумался и стер трехпалой рукавицей снег с каски:

- А я не знаю!

- Доцент, а не знаешь, - расстроился Петренко и опять высунулся над бруствером. - Да чего ж они не идут-то?

- Куда торопишься?

- Да хоть еще кого убить перед смертью. Я одного убью, да ты другого - вот мы и победим все вместо-то.

- Это, старшина, арифметика войны. А есть еще и алгебра.

- Это еще что за хрень? - покосился на Зайчикова Петренко.

- Ну как тебе объяснить...

- Как смогёшь, так и объясняй!

- Ну смотри... Смотри вокруг. Нас тут двое, понимаешь? Двое нас тут осталось. Вот что мы тут сделать можем вдвоем с тобой? Ничего.

Зайчиков вдруг замолчал. Молчал и Петренко. И только снег тихим шелестом падал на землю...

- НИ-ЧЕ-ГО! - по слогам повторил Зайчиков.

- Это ты к чему говоришь? - насупился и сжал кулаки старшина. - Я отсюда ни ногой. У меня приказа не было! Я тебе...

- Это вот арифметика, старшина, - не обращая внимания на сурового Петренко, продолжил Зайчиков. - Нас двое - их... Сколько мы их наколотили? Может быть, их там тоже только двое осталось?

- Да кто ж их считал-то? - удивился Петренко. - Сколько захотим, столько и напишем после боя. После... Нда...

- Алгебра это такая наука, когда ты решаешь уравнение с двумя неизвестными. Вот мы с тобой - двое неизвестных, понимаешь? Они вот пойдут сейчас - через пятнадцать минут или через пять, да хоть через час! - но они ж не знают, сколько нас? А ты выстрелишь, да я выстрелю - даже если и не попадем, да хоть напугаем! А еще на полчаса они тормознут, перепугавшись. Понимаешь?

Зайчиков вдруг устал говорить. Он понимал, что говорит не то, совсем не то. И смысла нет говорить совсем, как нет смысла ни в чем, только вот в этой точке бытия. В точке, куда сошлась жизнь доцента Зайчикова и старшины Петренко. Масса вероятностных линий судьбы привела его в эту самую точку времени и пространства - в длинную и глубокую яму на поверхности Земли, яму, именуемую траншеей.

Шрам на лице планеты.

Шрам, который зарастет, и никто его не заметит, спустя какие-то полвека. Вот будут тут по этим полям трактора ездить, хлеб растить тут будут. Вот тебе и вся физика. Но, это если одно неизвестное, с фамилией «Зайчиков», еще один выстрел успеет сделать. И Петренко. Вот тебе уже и алгебра.

- Слышь, доцент...

- А?

- Санинструкторшу-то тогось...

- Что?

- Убило её, Зайчиков.

- Ааа... Да. Жаль.

И медленные хлопья на лицах людей... Не тают, не тают, не тают...

- Идут?

- Не, - высунулся старшина и тут же упал обратно.

- Вот ты знаешь, Зайчиков...

Бывший доцент, а ныне рядовой Красной Армии молчал...

- Я, конечное, всякое видал, а тут чего-то.

Петренко вдруг замолчал, а Зайчиков продолжал мигать, когда снежинки падали на ресницы. Часто так мигал.

- Рокочет что-то? - вдруг озабоченно приподнялся на локте Петренко. - Не... Показалось.

И он снова успокоился на дней неглубокой траншеи. И опять закурил.

- Зайчиков!

- М? - сонно ответил рядовой, обнимая винтовку как маму.

- А пойдем в атаку?

Зайчиков пошевелился и внимательно посмотрел на старшину:

- Зачем?

- Да надоело... Понимаешь, я всё про санинструкторшу нашу...

Петренко с силой потер лоб. Где-то хлопнула мина. И старшина опять приподнялся:

- Не, не идут... Так о чем я? А... Понимаешь, бегу я, значит, по траншее. А она сидит у блиндажа и зеркало смотрится. И так, это... Прихорашивается, понимаешь? Волосы там поправит, по щеке чего-то погладит. И смотрит в это зеркальце, понимаешь?

- Ну?

- А я добежать и не успел до неё. Как ахнет, её пополам, тьфу ты, а тут ещё и расчет максимовский накрыло. И немцы пошли, я за пулемёт - щиток дырявый, кожух тоже - а работает! А она, понимаешь, рядом лежит, пополам её порвало, и руками так по земле - скрёб, скрёб. И вот - ничего не слышу, только вот это вот - скрёб, скрёб... Понимаешь?

- Понимаю, - равнодушно ответил Зайчиков, ничего не понимая и не собираясь понимать. Под низким небом, на которое он смотрел, неслись дымные клубы сгоревшего железа.

- А вот ихние бабы, небось, по Бременам своим да Гамбургам в ратуши свои ходят, - вдруг зло сказал Петренко и плюнул на землю. Тоненькая ниточка слюны, зацепившись за небритый подбородок, потянулась к шинели. - А наши вот... Эх...

Петренко вздохнул и Зайчиков сухо подтвердил в ответ:

- Да. Эх.

А потом они замолчали. Зайчиков просто смотрел в дымное небо, а Петренко шевелил губами, словно высчитывая что-то.

И они замолчали. А о чем говорить-то перед смертью? Все уже давно сказано за всю жизнь.

Зайчиков ничего не думал. Просто бывают такие моменты, когда думать - устаешь. Надо просто делать. Или ждать, когда сделаешь.

- Огурец будешь? - внезапно сказал Петренко.

- Где взял? - меланхолично спросил рядовой, даже не повернув голову.

- Та пошукав, - и захрустел большим соленым огурцом цвета немецких мундиров. - Да на, пожри!

- Перед боем - нельзя же. Сам учил. Если в живот ранят?

- Шо да, то да. А все одно помирать. Хоть пожру перед смертью.

И тишина, только падающий снег шелестит на лицах убитых. И трещат огнем немецкие танки. Интересно, чему там гореть? Они ж из железа. А оно ж, вроде, не горит? Аааа... Фиг с ним.

- Слушай, а как санинструкторшу звали?

Зайчиков пожал плечами. Не успел запомнить.

Опять хлопнула мина. На этот раз Петренко не полез смотреть:

- Беспокоящий огонь, - авторитетно сказал он. - Ты огурец-то будешь?

Зайчиков покачал головой.

- Тогда я доем, - и остаток огурца мгновенно скрылся в прожорливом рту старшины.

Все могло бы быть проще... Впрочем, куда проще-то?

Все могло бы быть проще, если бы доцент Зайчиков не пошел добровольцем в ополчение, а оттуда уже и в ряды Красной Армии. Сидел бы сейчас в теплом Ташкенте, да продолжал бы изучать физические свои формулы, и никто бы слова ему не сказал. Чем проще формула - тем она красивее. Е, например, равно эм це квадрат. Красиво? Да... Ибо в этих незамудренных буковках - вся соль Вселенной. Всей Вселенной. Или там : «Угол падения равен углу отражения». Музыка... В гармонии формул гармония мира. И, чем проще формула, тем сложнее ее объяснить старшине Петренко.

- Сальца бы сейчас, - крякнул Петренко и вытер под носом. Сопли от устава не зависят. - Вот батя у меня сальцо знатное делал. И как ему удавалось? И учил меня же, и драл как сидорову козу, а не получается как у него. Почему, Зайчиков?

- Это просто, товарищ старшина. Просто первые впечатления, они сильнее последующих. Ну, вот например, первый поцелуй. Понимаете?

- Ась?

- Ну, вот первый поцелуй, он запоминается навсегда, на всю жизнь. А вот сотый, например, или тысячный - его уже и не вспомнишь.

- Так-то да, я свою первую бабу ни в жисть не забуду. Евдокея ону звали, да, мы с ней у мельницы обжимались... Ге! А причем тут сало?

- Ну, с салом - оно как с женщиной. Первое - навсегда, остальное - послевкусие.

И бойцы замолчали.

Зайчиков от того, что говорить не хотел, а Петренко от того, что переваривал слова рядового.

- Вот ты, доцент, - закряхтел, наконец, старшина. - Умеешь же сказать... Я тебе о сале, а ты все одно на баб все свел... И как у вас, хвылосовов, так получается?

- Я - физик.

- Одна херня, я думаю.

- Ну, раз думаете, товарищ старшина, значит, вы - философ.

Где-то вдалеке застучал пулемет.

Ни старшина Петренко, ни Зайчиков на это внимания не обратили. Пулемет и пулемет. Обыкновенное дело на войне. Главное же не по ним.

А что главное? Собственно говоря, Петренко прав. Все мы становимся философами, когда знаем час своей смерти. Что такое смерть? Тоненькая пленочка между бытием и небытием. Что там, за этой упругой, прозрачной, невидимой пленочкой - не знает никто. Может быть, там ничего нет. Тогда умирать не страшно, потому как бояться бессмысленно. Просто... Просто умирать больно. Больно, когда эта пленочка рвется. В детстве она далеко-далеко, ее не видишь, не чувствуешь. Но с возрастом она становится все ближе и ближе, и вот уже обтягивает тебя так, словно ты посылка в неведомую страну, и уже не можешь вдохнуть, чтобы не порвать ее. Пальцем ткни - и все. Встань во весь рост - и все. И она лопнет. А что там за ней?

Зайчиков прекрасно помнил закон существования материи - из ничего - ничего не берется. И ничто бесследно не пропадает. А потому он верил... Нет, он не верил, он знал, что когда он умрет - он никуда не денется. Что и как там будет, за пленочкой, он не знал. И, тем более, не верил в добренького боженьку на облачке. Нет, это будет новый эксперимент, новый, конечно, только для Зайчикова...

Просто умирать - страшно.

И больно.

Зайчиков посмотрел на старшину. Эх, хорошо же человеку! Сидит спокойно, жрет опять чего-то. Для него война - как работа. Покосил траву - и полежать, отдохнуть... А и помрет во время покоса - не велика беда. Сыны дело доделают. Или соседи.

Зайчиков закрыл глаза. На ресницы упала мохнатая снежинка. Взвизгнула шальная пуля.

Все время ерзавший Петренко вдруг затих, почесав щетинистый подбородок:

- А насчет сала, ты, доцент, прав. Мне тоже первый раз баба не в лад пошла. Как-то... Тошно как-то было. Потом Дуське цельный день до вечера смотреть в глаза не мог. Стыдно было. Живой, так скажем человек, а я в нее... Эххх! Вот так до вечера и не смотрел, пока она меня у пруда в кустах не словила. Бабы они что сало, ты прав. Первый раз тошнит - а потом не оторвешься. И скользкие, когда теплые... Эххх, да что там говорить? Одно отличие бабы от сала. Сало шкворчит, когда горячее, а баба - когда холодная.

И старшина замолчал.

А рядовой чуть повернулся, чтобы затекшая спина не так ныла. Хотя, какая, вроде разница? Все равно же убьют вот-вот. С другой стороны, эти затекшие мышцы помешают ему, доценту Зайчикову, убить еще одного немца. Первого он убил нечаянно, со страху нажав на спусковой крючок винтовки. Это было еще на Валдае, куда их ополченческую дивизию бросили сразу после формирования. Порядки в ней были совсем не военные - к старшим по званию обращались «Иван Ильич», там или «Алексей Гаврилович». Редких кадровых военных до белого каления выводили разговоры:

- Женечка, не мог бы вы сегодня подежурить в карауле?

- Слово для приказа предоставляется профессору, то есть, командиру батальона...

- Простите, а с какой стороны штык к винтовке привинчивается?

- Таким образом, мы имеем то, что кафедра археологии занимает, эмн, позиции с левого, так сказать, фланга, а «камчатку» прикрывает кафедра романской филологии...

Однако, профессура и студенты московских вузов дрались с немцами упорно и упрямо. Без тактических ухищрений, но с истинно научной въедливостью в боевые порядки врага. И не их была вина, что они попали в окружение. Вот тогда Зайчиков и убил первого свое немца. Просто шел в сторону своих с винтовкой наперевес, как учили. Шел, шел. А тут немец в кустах облегчается. Доценту тогда повезло - немец один был. А и не сдобровать было бы Зайчикову. Потому как он даже не подумал затвор передернуть после выстрела. Так и пошел дальше. А второго сегодня убил.

Долго его выцеливал. Три пули мимо пустил. А с четвертой попал и убил. Все просто. А когда бой кончился - обрадовался. И так обрадовался, что прыгать начал, когда немцы отошли. Только вот, радовался с ним только старшина Петренко.

Остальные были или мертвы, или почти мертвы.

Стонали все. Стонали и кричали. И стон этот низким дымом тек над заснеженным русским полем. Старшина с рядовым бросились было помогать - бинтик там, спиртик... но немцы сразу начали минометный обстрел и как-то все кончилось. И стоны, и раненые. Остались только Петренко да Зайчиков.

И поле, за краем которого фрицы снова собирались в атаку.

Сколько их там погибло, немцев тех? А кто ж их считал...

Русские врагов не считают.

Тем более, убитых. Живых надо считать, от мертвых-то вреда нет.

Вдруг, Зайчиков понял, что его гнетет. Он - боялся.

Нет, он понимал, что страх это нормальное человеческое чувство, но от этого понимания ему становилось еще хуже.

- Ну, сейчас точно пойдут, вон забегали чего-то... - разбавил матерком зимний воздух Петренко. - Не, слышишь, точно гудит где-то?

Зайчиков все равно не слышал. Он и старшину-то плохо слышал, плотно завязав под подбородком ушанку. Он и себя-то плохо слышал. Рядовой понимал только одно, что вот он, доцент Зайчиков боится умереть, а вот Петренко - не боится. Вон он какой... Спокойный, деловой...

Впрочем, рядовой Зайчиков и понятия не имел, что старшине Петренко тоже было страшно. Потому он и суетился, и выглядывал из траншеи, и пошарил по вещмешкам убитых бойцов - лишь бы не сидеть без дела. Зайчиков и Петренко принадлежали к разным типам людей - первые прячут свой страх в окаменелом панцире показного равнодушия, вторые - в суетливой и бессмысленной деятельности, заключающейся только в том, чтобы побыстрее, побыстрее...

Для одних время - патока, для других - горчица.

И Зайчиков не знал, он не мог знать, что Петренко завидует ему, что вот так можно спокойно лежать, ждать, смотреть в небо и моргать, когда снег падает на очки.

Петренко не умел и не любил ждать, считая ожидание пустой глупостью. И надо ли говорить, что никакой Дуси и не было в его жизни, нет была, конечно, но просто соседка по улице, а жена его - Матрена Тимофеевна, мать двоих сыновей - была и осталась единственной его женщиной, и штакетиной он ей не проходил по спине, потому как любил, и каждую ее родинку здесь и там целовать был готов до тьмы в глазах... А Дуська? А что Дуська? Что он, лешак, что ли какой, в очередь к ейному подолу задранному вставать? Тьфу, прости Господи, срам какой перед смертью вспоминается...

Петренко вздохнул и посмотрел на Зайчикова. Тому все было нипочем. Как лежал - так и лежит. Только ресницами - хлоп, хлоп, - когда снежинки падают.

Вот хорошо же человеку - о высоком думает, небось. Для него война - как смотрины за змеюками какими погаными. А и укусит такая скотина до смерти - дак что ж? Другие придут. Эти... Как их... Доценты. И дело-то доделают. А вот за Петренку - кто дело доделает? Мальцов надо на ноги б поставить, да угол у дома приподнять. Да и Матрена без мужика - как она будет, без мужниного-то плеча? Да и не токмось плеча. Бабы они без мужика стервеют.

Да... Страшно помирать. Всем помирать страшно. И бабам да дитям помирать страшно - вот они и орут, когда страшно. Бабы, оне вопче молчать не умеют.

А вот санинструкторша не кричала. Петренко ведь видел, только Зайчикову не сказал, что помирала она долго. Землю коготками цепляла, а не кричала, хоть и порванная была. Что ж он, старшина Петренко, хуже философа этого, да бабы? Не, он кричать не будет. А, поди и всхлипнуть не успеет? Вот накроет миной и...

- Да я тебе говорю - гудит где-то! - нахмурился Петренко и тоже посмотрел в небо. Там ничего не изменилось.

Бесстрастный Зайчиков смотрел туда же.

- Вот сейчас пойдут, ей-богу пойдут, - начал сворачивать новую самокрутку старшина. - Слышь, доцент, я тебя как звать-то? Я в списках смотрел, но не помню...

- Александром Ильичом. А вас?

- А я как Разин. Степан Тимофеевич я. Сашка, ты вот чего... Ты это... Хочешь приказ дам, чтоб ты ушел?

Зайчиков впервые шевельнулся и внимательно посмотрел на Петренко. А потом медленно произнес:

- Межу прочим, уважаемый тезка первого русского революционера, в приличном обществе за такие слова канделябрами бьют.

- Чем? - не понял старшина

- Подсвечниками.

- А у нас в деревне сразу лавкой поперек спины охаживали. Нет, ты не подумай, я, может, приказ тебе хочу дать. Особо секретный. Чтобы ты до командования добрался и его передал.

- Это какой это?

- А тебе это знать не положено.

- Ну, сам тогда и неси, - и рядовой снова отвернулся.

И замолчали, понимая оба и неуклюжую попытку старшины спасти Зайчикова, и внезапное, обоюдное чувство облегчения от того... Все правильно. Всё по-честному.

Всё - по-честному.

«Одному-то остаться страшно - а ну как не выдержишь и руки вверх? И кто узнает? Никто и не узнает«, - думал Петренко.

А Зайчиков с ужасом подумал о том стыде, который будет сопровождать всю его жизнь, если он уйдет. Да хоть за подмогой - но уйдет же? И как с этим потом жить? А ведь несколько дней назад они не были даже знакомы.

Петренко опять закряхтел и полез посмотреть, что там, как вдруг земля вздрогнула и началось.

Немцы ударили по траншеям роты и минометами, и орудиями, хорошо, хоть небо было пасмурное. Снаряды рвали земную плоть и куски ее грязными ошметками взлетали к небу, чтобы затем снова упасть. Зайчиков даже не пошевельнулся, а Петренко мгновенно забился в какую-то нору и кричал оттуда, но грохот стоял такой, что доцент не слышал своего дыхания.

А Петренко кричал и кричал:

- Уходи! Уходи, дурак!

Но кричал он, скорее, сам себе.

Артналет был короток, хотя и густ. Ни рядового, ни старшину не зацепило не то, что осколком, а и маленьким смерзлым комочком земли.

Так, ерунда.

Прах, взлетевший, но низринутый.

- От, таки и пойдут. От, я тоби баю! - в речи старшины причудливой смесью вязались вятские и украинские слова.

Петренко стряхнул землю с шапки-ушанки и крикнул Зайчикову:

- Живой? Пулемёт хватай, та ни, Дегтярь, говорю. Шо тоби с того Максиму? Тут хоть диск высадишь, а там чого? Ленту перекосит... По танкам не мацай, без переляку, пехоту кроши в холодник. Ну, то окрошка, по вашему, тока без кваса! Тока я стрельну, значив, а ты пожинай, ебутвойметь...

Немцы и впрямь - шли. Шли густо, прижимаясь к танкам. Те, время от времени, останавливались и стреляли в сторону позиций роты. Рота молчала...

Петренко вдруг крикнул:

- Доцент, число сегодня какое?

- Пятое, - буркнул рядовой.

- Чего?

- Пятое, говорю! Пятое декабря!

Один снаряд пролетел совсем рядом. Если бы у Зайчикова ушанка не была бы завязана - слетела бы, сдёрнутая струей теплого воздуха. Теплого... Горячего!

Зайчиков лизнул снег перед собой. Снег был легок и воздушен, словно небесное безе. И его становилось все больше, больше, больше, будто бы официанты, там, наверху, устроили праздничный ужин для прибывших недавно бойцов. И санинструкторши.

Немцы шли медленно.

Всего три танка. Не более роты солдат.

Солдаты в смешных, кургузых каких-то, шинелях, прятались за эти танки. Получалось, правда, не очень хорошо. Танки время от времени буксовали, да и солдаты брели как ваньки-встаньки. Больше падали от неуклюжести, чем шли.

Петренко долго целился, еле дыша, наконец, палец его коснулся тугого спуска.

Но выстрелить он не успел. Небо разорвалось прямо над его головой чудовищным воем несущихся красных стрел, похожих на длинные пальцы раздирающие черную ткань дыма.

Словно Змеи Горынычи, они бросились на солдат и... Немцы просто исчезли в огненном клубке, вместе со своими танками. А когда грохот утих, Петренко потрясенно повернулся к Зайчикову:

- И шо це таке було?

- «Катюши», - ответил рядовой. - Я видел один раз, как они залп дают.

- А шо это?

- Это? Это... - но тут Зайчикова прервали.

Прямо через них мелькнула одна тень, потом вторая.

- НАШИ! НАШИ!!! УРА!!!! - закричал Петренко и вскочил, махая шапкой, а мимо него неслись кавалеристы, а с левого и правого флангов, позицию роты обтекали лыжники, и слышался в нашем тылу гул моторов.

- Ураааа!!!! - тонким голосом закричал и Зайчиков, но шапку не снял, - узелок под подбородком смерзся насмерть.

- Ну вот, теперь и на Запад можно, - закряхтел старшина и начал выползать из траншеи.

Потом, выбравшись на бруствер, вытащил за руку неуклюжего доцента:

- А на переформирование когда? - спросил рядовой.

- Да погоди, дай на фрицев дохлых посмотреть! Покумекать - что к чему, опять же о потерях доложить... Идем уже, Зайчиков! Ну что ты, растыка? Шевелись!

И они ушли на Запад.

Пока падает снег...